Gracias, Adolfo

Cuando me enteré del fallecimiento de Adolfo, no tuve ninguna reacción, ¿sabes? Fue como si se hubiera abierto un paréntesis en el tiempo, en mi tiempo. Así que seguí mis actividades rutinarias, pero con una sensación extraña, como si todo tomara más tiempo por estarse haciendo en “piloto automático”, no a un nivel consciente. No es que luego tuviese una reacción emotiva muy fuerte, ni nada de eso. Parece que solo necesitaba más tiempo para digerir la noticia, para asumir de verdad lo que había pasado, para aceptarlo. Para cerrar ese paréntesis.

…

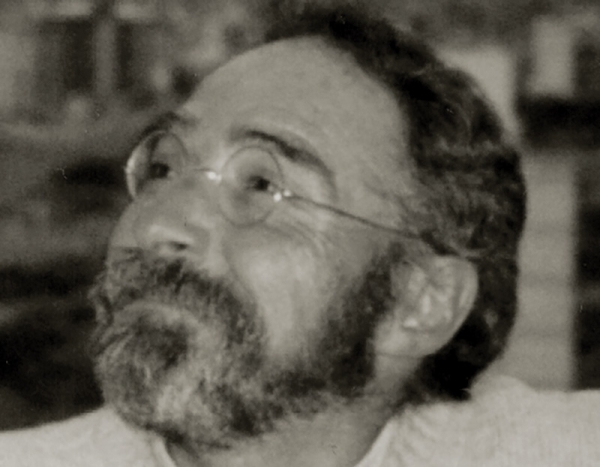

Sí, claro que le tenía gran estima. Mientras más lo conocías, resultaba natural apreciarlo. Y respetarlo. Era una persona especial, y aunque esto suene a expresión de circunstancia, te aseguro que en su caso era cierto. Conocerlo, quererlo y respetarlo era lo más natural.

…

Uy, no estoy seguro, déjame pensar… lo que sí es seguro es que lo conocí primero a través de su trabajo, de sus libros. Lo primero que leí de él fue Periférica Blvd., en el año 2006, era la segunda edición del libro. Recién ahora me fijo en que no tengo autografiada su principal obra. Ese año todavía no lo conocía, claro, supongo que es por eso. Pero esa primera lectura suya puso su nombre en mi lista de autores referenciales. Esa forma de escribir, que imagino me hizo abrir los ojos más de lo habitual en un primer momento, de forma casi natural me llevó a leer el texto en voz alta (bajita, pero alta, aunque suene contradictorio), y así la lectura se hacía más fácil, además de estar acompañada de una sonrisa. La inclusión de imágenes en la novela era algo que también llamaba la atención. Grafitis, letreros, partituras musicales, anuncios de periódicos (algo que repitió también, aunque en menor medida, en Vidas y marginarias), le daban un aire distinto a la lectura, algo así como que creaba una expectativa distinta al voltear cada página. Adolfo escribía de una manera particular, muy suya.

…

Ah, sí… perdón, déjame pensar un poco más…

Sí, fue en una Feria del Libro. Creo que la última que se llevó a cabo en el COE. Debió ser el 2011 o algo así. Ahí fue que conocí a Adolfo en persona.

Resulta que anunciaron que en la FIL se dictaría un taller literario, y que sería Adolfo quien lo dictaría.

Obviamente, me motivó a participar el saber quién dictaría el taller, pero para serte franco, terminó por decidirme el saber que los participantes en el taller podrían entrar gratis a la FIL todos los días.

Sí, ya en esos años iba a la FIL casi cada día, costumbre (vicio, me dicen algunos) que mantengo hasta hoy.

Y así, sin haberlo planeado mucho, me convertí en pupilo de Adolfo por primera vez.

…

Sí, primera. Esa no fue la única vez que participé en un taller dictado por él. Ya te contaré todo con calma. Si tienes tiempo, claro.

…

Qué bueno. Y sí, tienes razón, Adolfo era una persona muy especial, comparto lo que dices, que no resultará aburrido recordarlo, saber algo más de él. Seguro que no.

El taller fue una experiencia novedosa para mí, que nunca había tenido capacitación formal en escritura creativa ni nada parecido. Fue la primera vez que leí en voz alta algo que había escrito. Aún tengo ese texto, me alentó el hecho de que los comentarios fueran menos lapidarios que los que recibieron otros participantes (irónicamente, los más severos eran emitidos por otros talleristas). Recuerdo también que Adolfo se esforzaba para no ser muy drástico en sus apreciaciones, pero estaba lejos de ser condescendiente. Eso es bueno, en un docente.

La segunda parte del taller era sobre microcuento. Fue entonces que reparé en la modestia de Adolfo. Ponía ejemplos de microcuentos mencionando a los autores y sus principales características y méritos. En algún momento dijo algo así como también hay un cuento que titula “La pasión de Cristo”… y siguió hablando por unos minutos del cuento, para luego pasar a otro. Solo después me enteraría de que ese cuento con un título de cuatro palabras (y cuyo contenido tenía también sólo cuatro palabras) en realidad era un cuento suyo. Así era él, parecía incómodo cuando se encontraba “bajo los reflectores”. Quizás por eso aparentaba sentirse fuera de lugar cuando era el centro de atención, en entrevistas y similares, donde solía dar respuestas más bien escuetas.

…

¿El cuento?... ¡Ah!, el microcuento de Adolfo. Pues claro que lo recuerdo, si ya te dije que era de solo cuatro palabras, igual que su título.

Pero mejor no te lo cuento ahora, te privaría del gusto de buscarlo y de leerlo.

…

No te lo tomes así, es por tu bien, je je je.

Más bien, te comento que, en ese taller, algunos de los participantes pidieron consejo a Adolfo sobre qué libros comprar en la FIL. Entre otros títulos que yo ya tenía o al menos conocía, mencionó a John Kennedy Toole, y su La conjura de los necios, libro del que yo no había oído nada, hasta entonces. Pese a que el libro no era barato, lo compré ese mismo día. Fue un gran consejo, claro, y originó una gran lectura. Ese día intuí lo que los años (y otras opiniones) me confirmaron: que Adolfo en sus talleres no solo enseñaba a escribir, sino que también ayudaba a formar buenos lectores. Y esta labor no es en absoluto menor a aquella.

En esa FIL, encontré un libro titulado Teoría y técnica del cuento, de Enrique Anderson Imbert, autor que tampoco conocía. Lo hojeé, y me pareció interesante, pero su precio me hizo dudar al momento de comprarlo. Al día siguiente, le pregunté a Adolfo al respecto. Me dijo que no conocía el libro, pero sí al autor, que era un muy buen cuentista, y que seguramente el libro valdría la pena. Como las últimas veinticuatro horas habían adelgazado mi billetera, tuve que guardar ese consejo hasta la siguiente FIL, en la que pude comprar ese libro, que hasta ahora consulto de vez en cuando. Conocer al autor me sería de utilidad a futuro, y creo que fue bueno también para Adolfo.

En los años siguientes, leí los libros que Adolfo publicaba o había publicado, incluyendo los más antiguos, que logré encontrar de a poco. En los distintos encuentros que tuve con él, desde entonces, le pedía una dedicatoria en sus libros. En una de aquellas ocasiones, y sin que se lo pidiera, incluyó un pequeño dibujo en el libro que le pedí firmar. Guardo ese dibujo con especial afecto. La soltura, simpleza y maestría de sus trazos me sorprendió. Luego confirmé con otras personas que era también un dibujante muy talentoso.

En el año 2012, poco más o menos, leí un anuncio para un taller de escritura creativa de varios meses (cinco o seis, según recuerdo). Me interesó especialmente porque quien lo dictaba era Adolfo, claro. Cursar ese taller fue una experiencia tan agradable como enriquecedora. Con mucho más tiempo que en el anterior, las recomendaciones de lecturas y autores resultaban siempre acertadas (Cheever, Chandler, Capote y otros entraron a ocupar un espacio en mis estantes, desde entonces).

Si bien en el taller había tiempo para la enseñanza propiamente dicha, e incluso para la charla, Adolfo respetaba a rajatabla el concepto básico de taller, así que los participantes leíamos casi cada clase los textos que habíamos producido, y Adolfo nos corregía los errores con rigor literario, pero también con mucho tino, procurando no herir susceptibilidades, pues era un gran conocedor de las debilidades humanas. Pese a eso, como supongo que sucede en talleres largos, se fueron sucediendo las deserciones; y así, mientras los cuentos mejoraban de a poco, el número de participantes iba disminuyendo.

En algún momento, no recuerdo si al finalizar el taller o por el cumpleaños de Adolfo, decidimos hacerle un regalo, entre todos. Había consenso en que lo mejor sería regalarle un libro, pero… ¿cuál? El temor de regalarle uno que ya tuviera o elegir un autor que no fuera de su agrado dificultaba la elección. Ahí fue que resultó de ayuda una recomendación que él mismo me había hecho mucho antes.

…

Pues esa vez, cuando la FIL era aún en el COE, y me había dicho que un libro firmado por Enrique Anderson Imbert seguramente sería bueno, ¿recuerdas? Sí, gracias a eso pudimos regalarle el libro de un autor que sabíamos que él apreciaba.

Recordando el consejo de Adolfo, yo había comprado poco antes un libro de Anderson Imbert (Cuentos selectos) en el Escaparate cultural, librería que se hallaba en el edificio de Hoy, y que lamentablemente cerró ya hace mucho. Aseguré a los otros participantes que ese autor le gustaba a Adolfo, y que ese título en particular me había gustado mucho. Un par de días después, le entregábamos el libro firmado por los talleristas sobrevivientes. Fue el único obsequio que pude hacerle. Hubiera querido entregarle un libro de mi autoría, ese que vengo postergando desde hace tanto. Ya no podrá ser… o acaso sí, pese a todo.

“Tienes que escribir, de una vez, es solo que te animes. Tienes que escribir, hombre”, escucho todavía la amistosa voz de Adolfo.

Seguiré ese consejo también. Quizás pueda aún hacerle un obsequio.

…

Disculpa… me fui, por un rato.

Sí, sí, estoy bien.

Y sí, claro que terminé ese taller, junto a otras tres personas. Y la idea de publicar un libro fue tomando cuerpo de a poco. Varias charlas con la gente de 3600 fueron dando forma al proyecto, que finalmente se cristalizó tras un par de años. Durante ese tiempo logré afianzar mi amistad con la gente de la editorial (una deuda más para con Adolfo), y finalmente se presentó el libro, con dieciséis cuentos, cuatro por autor. Fui elegido para tomar la palabra en nombre de los autores, y tuve varios días para pensar en qué decir, en cómo resumir los sentimientos de felicidad, gratitud y expectativas que inevitablemente involucra una presentación de libro.

…

No. No tengo impresas las palabras que esa noche fueron dichas. Nunca se escribieron ni imprimieron. Una vez que tuve claras las ideas, simplemente pensé en cómo expresarlas, confiando en que en su momento las palabras serían encontradas, en que encontrarían su camino. Y creo que así fue, pero hoy sí quisiera haberlas impreso, o grabado, para así recordar con más detalle sentimientos expresados, objetivos planteados, pero no, no hay nada a qué asirse ahora. Nada más que esta frágil y caprichosa memoria.

…

Sí. De hecho, sí hay un recuerdo que resulta más claro que los otros.

Recuerdo haber comparado a Adolfo con el “robachicos”, sobrenombre que cualquier lasallista del siglo pasado sabe que se aplicaba a un hermano de La Salle, que una vez al año venía a La Paz para engrosar las filas de seminaristas que irían a estudiar en Cochabamba. Lo de “robachicos” no dejaba de tener cierto asidero, pues quienes optaban por esa vía, debían ir al seminario, y si todo iba bien, ya no volverían a sus casas. O quizás algunos volverían, pero cambiados, siendo otros.

Esa noche, afirmé que Adolfo hacía algo parecido, pues a través de sus clases y/o talleres, “robaba” gente normal, y la devolvía distinta, cambiada… mejorada, diría yo. Porque estoy convencido de que la literatura no es un agua que pueda probarse para saciar una sed momentánea y luego ser olvidada. Cuando se bebe de este arte, en un vaso escanciado por un maestro como Adolfo, algo cambia dentro, muy dentro, sin que uno se dé siquiera cuenta. No puedes dejar de leer, cambias tus rutinas, incluso tu círculo de amigos. Sigues siendo el mismo, claro… pero otro.

En el taller que pasamos, alguna vez preguntaron a Adolfo dónde obtener ideas para crear argumentos que pudiesen acabar en cuentos o novelas. Nunca olvidaré su respuesta.

Con ojos brillantes y voz emocionada nos dijo que de la vida. De nuestros amigos, parientes, vecinos; también de desconocidos, de las charlas en los minibuses, de todos y de todas partes.

Se darán cuenta de que se están convirtiendo en escritores cuando vean a todas las personas como potenciales personajes, nos dijo, cuando no puedan evitar pensar en trasladar a un cuento cualquier escena cotidiana que observen. Pelearán con sus parientes y amigos, cuando estos se reconozcan en algún personaje, si es que leen lo que ustedes escriban, vaticinaba sonriendo. “Es como una enfermedad”, nos dijo, “una enfermedad felizmente incurable, eso es ser escritor”.

Y claro, tenía razón.

…

¿Un precio a pagar?, no sé, nunca me lo había planteado…

Pero sí, ahora que lo preguntas, creo que sí. Pero es un precio que —al menos en mi caso— se paga con gusto.

Para empezar, te vuelves “el raro”, de la familia, de tu grupo de amigos (pero inevitablemente, vas formando nuevos grupos de amigos con otros raros como tú).

Llegas a rechazar sin remordimiento el asistir a una reunión de (antiguos) amigos por terminar un libro. O quitarle horas al sueño para trabajar en un borrador que lo más probable es que nunca deje de ser tal. Frecuentas más a las personas que entiendan tu alegría por haber encontrado un libro que habías buscado por años… aunque luego lo tengas en un estante por meses, antes de leerlo, aunque lo cojas de vez en cuando solo para tenerlo, tocarlo, leer unos pocos párrafos y ponerlo en su lugar nuevamente.

O sea, como cualquier enfermedad, esa anticipada por Adolfo tiene síntomas, pero estos son placenteros, al menos para el que los padece (el resto del mundo suele preocuparse, a veces, ante su aparición. Bah, ¿a quién le importa?).

Ese es el legado que dejó Adolfo en muchas personas. Muchas.

Todas aquellas que alguna vez tuvimos la suerte de sentarnos, escuchar y tomar apuntes de lo que decía. Esas que cambiamos tanto sin apenas darnos cuenta. Esas que nos reconocemos en librerías, presentaciones o ferias del libro, a través de un brillo cómplice en la mirada, un brillo como ese que se advertía en los ojos de Adolfo poco antes de soltar la frase punzante, exacta, que se cerraba con esa media sonrisa suya, tan característica. Esa que no se olvidará, porque no se olvida a los amigos, ni a sus enseñanzas. Porque no se olvida a los maestros.

Porque así lo definió Álvaro Pérez en un post de FB. Y creo que es la mejor forma de recordar a Adolfo:

Amigo y maestro.